भूमिका (Introduction):-

मुद्रास्फीति एक जटिल आर्थिक परिघटना है जो विश्वभर में व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्रभावित करती है। यह किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि तक वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है। यहाँ हम मुद्रास्फीति के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे, विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समझाएँगे।

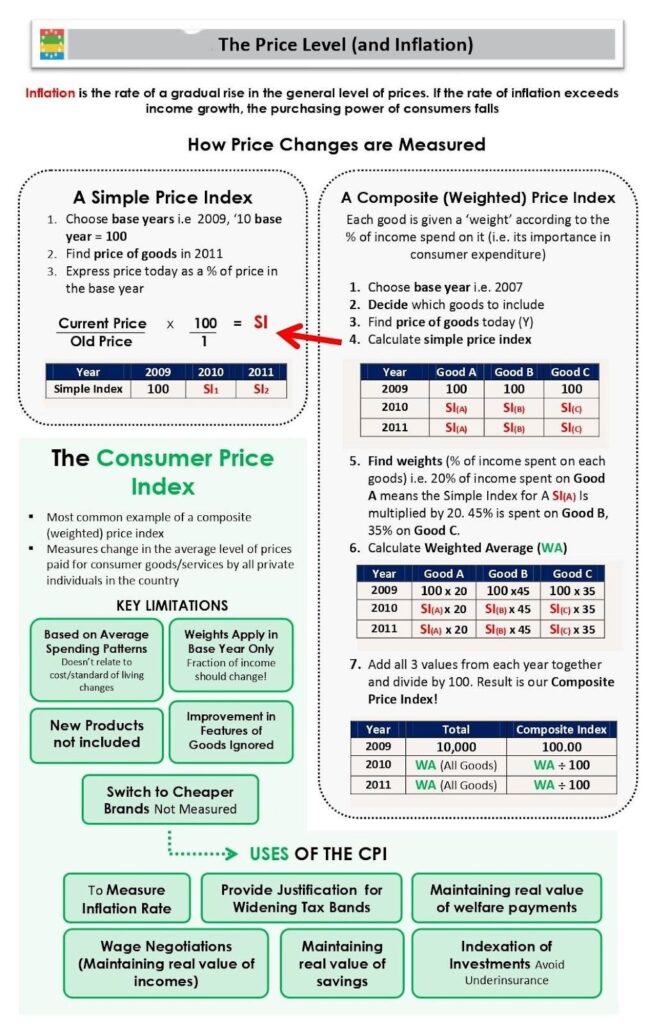

I. मुद्रास्फीति की समझ (Understanding Inflation):-

- 📌 परिभाषा (Definition):-

- मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में वृद्धि, जिससे मुद्रा की क्रय-शक्ति घट जाती है।

- 📌 मापन (Measurement):-

- मुद्रास्फीति को प्रायः विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से मापा जाता है, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) या उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)।

- 📌 मुद्रास्फीति के प्रकार (Types of Inflation):-

- मांग-खींच मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation): जब समष्टि मांग (Aggregate Demand) समष्टि आपूर्ति (Aggregate Supply) से अधिक हो जाती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं।

- लागत-धक्का मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation): उत्पादन लागत बढ़ने पर, जैसे मजदूरी या कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं।

- निर्मित/स्व-टिकाऊ मुद्रास्फीति (Built-In Inflation): जब श्रमिक बढ़ती कीमतों के अनुरूप अधिक वेतन की मांग करते हैं, तो यह वेतन-मूल्य चक्र (Wage-Price Spiral) पैदा करता है।

II. मुद्रास्फीति के सिद्धांत (Theories of Inflation):-

- 1. मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत (Quantity Theory of Money – QTM) :-

- इस सिद्धांत के अनुसार, मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मुद्रा आपूर्ति (Money Supply) में वृद्धि के कारण होती है।

- समीकरण: M × V = P × Y, जहाँ M = मुद्रा आपूर्ति, V = मुद्रा की गति, P = मूल्य स्तर, Y = वास्तविक GDP।

- विश्लेषणात्मक दृष्टि: यदि M बढ़ता है और Y नहीं बढ़ता, तो मुद्रास्फीति होती है।

- 2. लागत-धक्का सिद्धांत (Cost-Push Theory) :-

- यह मानता है कि मजदूरी और कच्चे माल जैसी उत्पादन लागतों में वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं।

- उदाहरण: तेल की कीमतों में वृद्धि परिवहन लागत को बढ़ा देती है, जिससे अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बढ़ जाते हैं।

- 3. मांग-खींच सिद्धांत (Demand-Pull Theory) :-

- जब समष्टि मांग (Aggregate Demand) आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं।

- उदाहरण: त्योहारों के मौसम में उपभोक्ता खर्च बढ़ने से लोकप्रिय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

- 4. अपेक्षा सिद्धांत (Expectations Theory) :-

- भविष्य में कीमतें बढ़ने की आशंका वर्तमान कीमतों को प्रभावित करती है।

- उदाहरण: यदि लोगों को लगता है कि भविष्य में वस्तुएँ महंगी होंगी, तो वे अभी अधिक खरीदते हैं, जिससे वर्तमान कीमतें बढ़ जाती हैं।

- 5. मौद्रिक नीति सिद्धांत (Monetary Policy Theory) :-

- यह सिद्धांत केंद्रीय बैंकों की भूमिका को रेखांकित करता है, जो ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति पर काबू पाते हैं।

- उदाहरण: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिससे उधारी और खर्च कम हो जाता है।

- 6. फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) :-

- फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक अदला-बदली (Trade-off) का सुझाव देता है।

- विश्लेषणात्मक दृष्टि: यदि नीति-निर्माता कम मुद्रास्फीति पर ध्यान देंगे, तो बेरोजगारी बढ़ सकती है और यदि बेरोजगारी घटाएँगे तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

III. मुद्रास्फीति के कारण (Causes of Inflation):-

मुद्रास्फीति कई कारणों से प्रभावित होती है। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- 📌 मांग-खींच कारक (Demand-Pull Factors):-

- मज़बूत उपभोक्ता मांग।

- राजकोषीय नीतियाँ जो सरकारी व्यय को बढ़ावा देती हैं।

- मौद्रिक नीति का ढीलापन (Easing of Monetary Policy)।

📌 लागत-धक्का कारक (Cost-Push Factors):-

- ऊर्जा और वस्तुओं (Commodity) की कीमतों में वृद्धि।

- श्रमिक हड़तालों के कारण मजदूरी में बढ़ोतरी।

- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान (Supply Chain Disruptions)।

📌 निर्मित/स्व-टिकाऊ कारक (Built-In Factors):-

- वेतन-मूल्य चक्र (Wage-Price Spiral), जिसमें बढ़ती कीमतों के चलते श्रमिक अधिक वेतन की मांग करते हैं।

- मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएँ (Inflationary Expectations)।

IV. मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation):-

मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। इसके कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:-

- सकारात्मक प्रभाव (Positive Effects):-

- ऋण से राहत (Debt Relief): उच्च मुद्रास्फीति से ऋण का वास्तविक मूल्य घट जाता है, जिससे उधारकर्ताओं को लाभ होता है।

- आर्थिक विकास (Economic Growth): मध्यम स्तर की मुद्रास्फीति उपभोग और निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है।

- नाममात्र मजदूरी में वृद्धि (Nominal Wage Increases): मुद्रास्फीति की अवधि में श्रमिकों को अधिक वेतन मिल सकता है।

- नकारात्मक प्रभाव (Negative Effects):-

- क्रय शक्ति में कमी (Reduced Purchasing Power): उपभोक्ता समान राशि में कम वस्तुएँ खरीद पाते हैं।

- अनिश्चितता (Uncertainty): अत्यधिक और अप्रत्याशित मुद्रास्फीति आर्थिक नियोजन को बाधित करती है।

- निश्चित आय पाने वालों को नुकसान (Fixed-Income Earners Suffer): पेंशनभोगी और निश्चित आय वाले लोग बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते।

बाजार के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation – From Prism of Market :-

1. क्रय शक्ति में कमी (Decreased Purchasing Power) :-

- जैसे-जैसे कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रा का मूल्य घटता है।

- समान धनराशि में लोग कम वस्तुएँ खरीद पाते हैं।

- उदाहरण: एक परिवार बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण उसी बजट में पर्याप्त राशन नहीं खरीद पा रहा।

2. अनिश्चितता और योजना संबंधी चुनौतियाँ (Uncertainty and Planning Challenges) :-

- मुद्रास्फीति भविष्य की योजना बनाना कठिन कर देती है।

- व्यवसाय निवेश या विस्तार को अनिश्चितता के कारण टाल सकते हैं।

- उदाहरण: एक कंपनी लागत की अनिश्चितता के कारण नया कारखाना खोलने की योजना टाल देती है।

3. आय का पुनर्वितरण (Income Redistribution) :-

- मुद्रास्फीति से धन का पुनर्वितरण होता है।

- उधारकर्ता लाभान्वित होते हैं क्योंकि ऋण का वास्तविक मूल्य घट जाता है।

- बचतकर्ता नुकसान में रहते हैं क्योंकि उनकी बचत का वास्तविक मूल्य घट जाता है।

- उदाहरण: एक व्यक्ति जिसने निश्चित ब्याज दर पर ऋण लिया है, मुद्रास्फीति के चलते आसानी से किस्त चुका देता है।

4. निर्णय लेने में विकृति (Distorted Decision-Making) :-

- निवेशक अनुचित विकल्प चुन सकते हैं।

- कम वास्तविक लाभ के कारण वे सुरक्षित निवेशों की बजाय अधिक जोखिम वाले निवेशों की ओर झुक सकते हैं।

- उदाहरण: निवेशक बांड छोड़कर अधिक रिटर्न की आशा में शेयरों की ओर रुख करते हैं।

V. व्यवहार में मुद्रास्फीति सिद्धांत (Inflation Theories in Action):-

- 1. मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत (Quantity Theory of Money – QTM) :-

- उदाहरण: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) में 2000 के दशक के अंत में सरकार द्वारा अत्यधिक मुद्रा छापने से हाइपरइन्फ्लेशन हुआ। कीमतें आसमान छू गईं और आर्थिक अव्यवस्था पैदा हो गई।

- 2. लागत-धक्का सिद्धांत (Cost-Push Theory) :-

- उदाहरण: 1970 के दशक में अमेरिका में तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि (Cost-Push) और अधिक मांग (Demand-Pull) के कारण स्थगित मुद्रास्फीति (Stagflation) हुई और मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में पहुँच गई।

- 3. मांग-खींच सिद्धांत (Demand-Pull Theory) :-

- उदाहरण: 2000 के दशक के मध्य में आवास (Housing) बुलबुले के कारण मकानों की कीमतें बढ़ गईं क्योंकि रियल एस्टेट की मांग आपूर्ति से अधिक हो गई थी, जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला।

- 4. अपेक्षा सिद्धांत (Expectations Theory) :-

- उदाहरण: अर्जेंटीना में दशकों तक चली हाइपरइन्फ्लेशन के बाद मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ समाज में गहराई से समा गईं, जिससे बेहतर नीतियों के बावजूद मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कठिन हो गया।

- 5. मौद्रिक नीति सिद्धांत (Monetary Policy Theory) :-

- उदाहरण: अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में समायोजन किया। 1980 के दशक में चेयरमैन पॉल वोल्कर (Paul Volcker) ने उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाकर सफलता पाई।

- उदाहरण: अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में समायोजन किया। 1980 के दशक में चेयरमैन पॉल वोल्कर (Paul Volcker) ने उच्च मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाकर सफलता पाई।

- 6.फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) :-

- उदाहरण: 2000 के शुरुआती दशक में कई केंद्रीय बैंकों ने कम मुद्रास्फीति को प्राथमिकता दी, जिससे कुछ क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी के साथ एक संतुलन (Trade-off) बन गया।

VI. मुद्रास्फीति पर नियंत्रण (Controlling Inflation):-

सरकारें और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं:

- 📌 मौद्रिक नीति (Monetary Policy):-

- ब्याज दरों को बढ़ाना ताकि उधारी और खर्च कम हो।

- मुद्रा आपूर्ति को घटाना।

- 📌 राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):-

- सरकारी खर्चों में कटौती करना ताकि मांग कम हो।

- करों में वृद्धि करना ताकि लोगों की व्यय योग्य आय घटे।

- 📌 विनिमय दर नीति (Exchange Rate Policy):-

- आयात की कीमतों को प्रभावित करने के लिए विनिमय दरों में समायोजन।

- 📌 आपूर्ति-पक्ष नीतियाँ (Supply-Side Policies):-

- उत्पादकता सुधार को प्रोत्साहित करना ताकि लागत-धक्का मुद्रास्फीति को कम किया जा सके।

VII. मुद्रास्फीति और निवेश (Inflation and Investment):-

मुद्रास्फीति निवेश रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है:

- 📌 संपत्ति आवंटन (Asset Allocation):-

- निवेशक अपनी पूँजी का बड़ा हिस्सा शेयर, अचल संपत्ति और वस्तुओं में लगाते हैं ताकि नकदी के मूल्य में गिरावट से बचा जा सके।

- 📌 बॉन्ड प्रतिफल (Bond Yields):-

- बढ़ती मुद्रास्फीति बॉन्ड प्रतिफल को बढ़ा सकती है, जिससे बॉन्ड कम आकर्षक हो जाते हैं।

- 📌 विविधीकरण (Diversification):-

- विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश का विविधीकरण मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है।

VIII. अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation :-

अति-मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति का चरम रूप है, जिसमें कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं। यह अक्सर आर्थिक संकट और मुद्रा अवमूल्यन से जुड़ी होती है।

- 📌 ऐतिहासिक उदाहरण (Historical Examples):-

- 1920 का वाइमर गणराज्य (जर्मनी)।

- 2000 के दशक के अंत में जिम्बाब्वे।

- 2010 के दशक में वेनेज़ुएला।

- 📌 कारण (Causes):-

- अत्यधिक मात्रा में मुद्रा छापना।

- मुद्रा में विश्वास का खोना।

- 📌 प्रभाव (Effects):-

- आर्थिक अव्यवस्था।

- मुद्रा का ध्वंस।

- नागरिकों के लिए गंभीर कठिनाइयाँ।

IX. मुद्रास्फीति बनाम अपस्फीति (Inflation vs. Deflation :-

- 📌 अपस्फीति (Deflation):-

- उपभोक्ता खर्च को घटाती है।

- ऋण के वास्तविक मूल्य को बढ़ाती है।

- अर्थव्यवस्था को निचले चक्र (Downward Spiral) में धकेल सकती है।

- 📌 संतुलन (Balancing Act):-

- केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि न तो अति-मुद्रास्फीति हो और न ही अपस्फीति।

X. मुद्रास्फीति का वैश्विक प्रभाव (Inflation’s Global Impact :-

- 📌 विनिमय दर (Exchange Rates):-

- उच्च मुद्रास्फीति से मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है।

- 📌 वस्तुओं की कीमतें (Commodity Prices):-

- मुद्रास्फीति तेल और खाद्यान्न जैसी वैश्विक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा सकती है।

- 📌 वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chains):-

- किसी एक देश में मुद्रास्फीति का दबाव वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है।

भारत में मुद्रास्फीति (Inflation in India 🇮🇳):-

- 1. ऐतिहासिक रुझान (Historical Trends) :-

- भारत ने समय-समय पर विभिन्न मुद्रास्फीति दरों का अनुभव किया है।

- 1970 और 1980 के शुरुआती दशक में उच्च मुद्रास्फीति।

- 1990 के दशक में अपेक्षाकृत स्थिरता।

- हाल के वर्षों में वैश्विक और घरेलू कारकों के कारण उतार-चढ़ाव।

- उदाहरण: 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण भारत में अपस्फीति दर्ज हुई।

- 2. खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) :-

- भारत की मुद्रास्फीति में खाद्य कीमतें प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

- कारकों में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मानसून की अनिश्चितता शामिल हैं।

- उदाहरण: कमजोर मानसून से फसल उत्पादन घटता है, जिससे खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं।

- 3. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) :-

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीतियाँ लागू करता है।

- उपकरण: रेपो दर, नकद आरक्षित अनुपात (CRR), और खुला बाजार परिचालन।

- उदाहरण: आरबीआई ने मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं।

- 4. संरचनात्मक समस्याएँ (Structural Issues) :-

- भारत को आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताओं जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- ये समस्याएँ मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती हैं।

- उदाहरण: अवसंरचना परियोजनाओं में देरी से लागत-धक्का मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।

- 5. अंतर्राष्ट्रीय कारक (International Factors) :-

- वैश्विक घटनाएँ, जैसे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भारत की मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं।

- विनिमय दर में परिवर्तन आयात कीमतों को प्रभावित करते हैं।

- उदाहरण: तेल कीमतों में वृद्धि भारत का आयात बिल बढ़ाती है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है।

भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय (Measures to Control Inflation :-

- 1. मौद्रिक नीति (Monetary Policy) :-

- RBI रेपो दर जैसे उपकरणों का प्रयोग कर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

- उच्च ब्याज दरें उधारी और खर्च को कम कर सकती हैं।

- उदाहरण: रेपो दर बढ़ाकर उधारी हतोत्साहित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।

- 2. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) :-

- सरकार कर और व्यय नीतियों के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है।

- सरकारी खर्चों में कटौती मांग-खींच मुद्रास्फीति को कम कर सकती है।

- उदाहरण: सब्सिडी में कटौती कर सरकारी व्यय को कम करना।

- 3. आपूर्ति-पक्ष सुधार (Supply-Side Reforms) :-

- आपूर्ति श्रृंखला और अवसंरचना में सुधार लागत-धक्का मुद्रास्फीति को संबोधित कर सकते हैं।

- कृषि और लॉजिस्टिक्स में निवेश खाद्य कीमतों को स्थिर कर सकता है।

- उदाहरण: आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना और खाद्य कीमतों में अस्थिरता कम करना।

- 4. विनिमय दर प्रबंधन (Exchange Rate Management) :-

- विनिमय दरों को नियंत्रित कर आयात की कीमतों को प्रभावित किया जा सकता है।

- मज़बूत रुपया आयात लागत को घटाकर मुद्रास्फीति कम कर सकता है।

- उदाहरण: RBI विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये को स्थिर करता है।

निष्कर्ष: भारत में मुद्रास्फीति:-

भारत में मुद्रास्फीति एक जटिल आर्थिक परिघटना है, जिस पर मांग, आपूर्ति, मौद्रिक नीति और संरचनात्मक मुद्दों का प्रभाव पड़ता है। इसके कारणों, प्रभावों और सिद्धांतों की समझ नीति-निर्माताओं, व्यवसायों और नागरिकों के लिए आवश्यक है। भारत की निरंतर प्रगति के साथ-साथ मुद्रास्फीति प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास के बीच संतुलन साधना ज़रूरी है।

XI. भविष्य की मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँ (Future Inflation Trends :-

मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी कठिन है, लेकिन कई कारक इसकी दिशा प्रभावित कर सकते हैं:

- 📌 मौद्रिक नीतियाँ (Monetary Policies):-

- केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति संबंधी नीतियाँ।

- 📌 राजकोषीय नीतियाँ (Fiscal Policies):-

- सरकारी खर्च और कर नीतियाँ।

- 📌 वैश्विक घटनाएँ (Global Events):-

भू-राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक आपदाएँ और महामारियाँ मुद्रास्फीति को प्रभावित कर सकती हैं।

—

मुद्रास्फीति एक बहुआयामी आर्थिक परिघटना है, जिसका गहरा असर व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों पर पड़ता है। इसके कारणों, प्रभावों और सिद्धांतों को समझना सही आर्थिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है।